Turning-points ^

ターニングポイントは、プロットを新しい、異なる、予想外の方向へ導くものです。 これはある決断、ある情報、ある出来事、ある理解によって引き起こされることがある。 ターニングポイントの機能は、直線的なプロット展開を中断させ、観客の関心を固めることである。 物語が予測可能なものにならないようにするためには、直接的で直線的な方法で前進し終了するのではなく、解決に向けて迂回的に進むことが重要である。

それぞれのターンは、次の展開で答える必要のある新しい質問を設定する。

疑問の設定からその解決までの期間は、変化に応じて変化します。 小さな変化であれば1シーンで終わるが、中心的な疑問の解決は第2幕の終わりまで続く。

大きな転換点 ^

ストーリーラインには最大で5つの中心的な転換点が存在する。 これらのポイントはプロットを強力に方向転換させ、ポジティブな展開がネガティブに、ネガティブな展開がポジティブに変わるというように、その軌道を変える。 ターニングポイントの最も極端な形は、反転と呼ばれる。

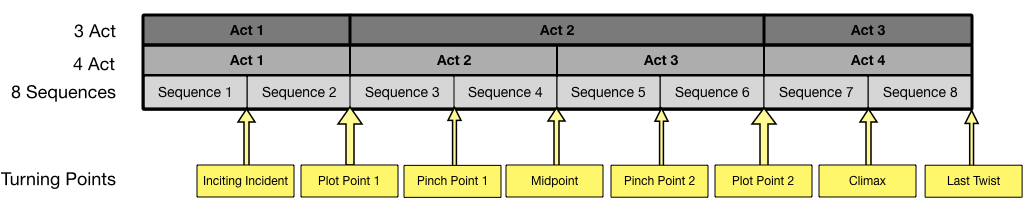

主要なターニングポイントは、扇動的出来事、プロットポイント1、ピンチポイント1、中間点、ピンチポイント2、プロットポイント2、クライマックス、最後のねじれと明確に定義され構造的に固定化されている。 この2つのプロットポイントが3幕を分断している。 したがって、この2つのプロットポイントは常にプロット内に大きな変化をもたらす。 一方、ミッドポイントとクライマックスは、必ずしも大きな変化を引き起こす必要はない。 ただ、変化・転回のきっかけを与えるだけである。 つまり、物語の展開によっては、2回から4回の大きな転換を経ることになる。

各ストーリーにはそれぞれターニングポイントがある。 Aストーリーのターニングポイントはプロット全体の構造を定義する。 他のストーリーのターニングポイントは、異なるストーリーのストランドをつなぐものである。 このように、あるストーリーのターニングポイントは、他のストーリーに影響を与える。 セカンダリーストーリーのターニングポイントは、メインストーリーに変化・転機をもたらすことができる。 様々なストーリーのターニングポイントは、直接のつながりがなくても、物語の構造的・劇的な統一性を生み出すために集まっている。

ミクロの転換点 ^

物語は大きな転換点のほかに、単なる緩やかな変化を表すミクロの転換点をいくつも持っている。 原理的には、各シークエンス、シーン、状況、アクションを変化で終わらせ、それを映画の次のパートに引き継ぐことは可能であり、望ましいことである。

内部および外部の変化点 ^

一般にターンは2つの部分から構成される:内部動作の中断(内部変化点)と外部動作コースの結果としての新しい焦点(外部変化点)である。 例えば、変化、啓示、開示によって主人公が計画を変更することがある。

扇動的出来事^

扇動的出来事(扇動イベント、フック、冒険への呼び出し、攻撃のポイント、触媒ともいう)は行動を開始させ、最初のプロットポイントをセットアップする。 その否定的、肯定的な接頭辞を示すことで最初のプロットポイントにリンクし、それによって第1幕を2つに分断する。 主人公は誘因となる出来事によって衝動を受ける。 ここで彼女は、ある特定の課題に取り組むことを余儀なくされる。 彼女は習慣的な日常生活から引きずり出され、警戒態勢に追い込まれるのだ。 プロットを上昇する肯定的な展開、または下降する否定的な展開に導く。 理想的には、主人公の説明次第で、主人公にとって最良または最悪のシナリオを体現することになる。 こうしてプロットポイント1は、第2幕全体に影響を与えるこの映画の中心的な問題を設定するのだ。 主人公に新たな手がかりを与え、物語の主な対立を明らかにする。 同時に、主人公に敵対勢力の「ピンチ」を感じさせることで、敵対勢力の力を思い知らせる役割も果たす。

ミッドポイント ^

その名の通りミッドポイントは第二幕の真ん中にあり、物語全体を半分に分断している。 転機となりうる場所である。 つまり、この時点で物語に変化・転機が訪れる可能性がありますが、必ずしもそうでなくてもよいということです。 また、プロットポイント2まで、正の上昇、あるいは負の下降の展開が続く可能性もある<9447><8192>ピンチポイント2 ^<9447>第2ピンチポイントは、内容的にも構造的にも第1ピンチシーンを反映している。 2幕の3/4以降、つまり物語の約5/8が終わったところで、再び中心的な対立が想起される。 同時に、2回目の「ピンチ」は、これから起こる対立を予感させ、主人公と観客の双方に、何が問題かを思い起こさせる。 プロットポイント2 ^

プロットポイント1同様、プロットポイント2(第3幕への突入、第3の啓示ともいう)は物語全体の転換点として義務付けられている。 それは第二幕と第三幕を分け、中心的な緊張の終わりを構成している。 プロットポイント1によって設定された中心的な疑問に対する(予備的な)解決策を提供する

Climax ^

映画の最後の緊張はクライマックス(対決、戦い、解決ともいう)で頂点に達する。 第3幕を2つに分けます。 クライマックスは、第二のプロットの結果を確認することもあれば、逆にすることもある。 したがって、クライマックスは筋書きが最終的に決定される瞬間である

他の転換点とは異なり、クライマックスは構造的に定義されるだけではありません。 それは、主人公が実存的に試される対決の結果である。

ここで主人公は、自分が学んだことを証明しなければならず、それは、彼女が「望み」を達成するために通過しなければならない究極の隘路なのである。 クライマックスは、すべての登場人物とストーリーが一堂に会する漏斗のようなものです。 すべてのエネルギーがここに集まり、相容れないすべての目的、利益、対立する当事者の価値観がぶつかり合う。 全編を通して仕組まれたすべてのことが、今、報われる。 主人公は、自分の本質、心、体そのものに同時に挑戦している。 彼女の意識と知覚は高まっている。

自分の死と儚さに直面した主人公は、生きることの意味と価値を感じるようになる。 彼は、研ぎ澄まされた感覚と、自分自身と世界について新たに蓄積された知識を駆使しなければならない。 今までの理解と経験が、現実の世界で証明されなければならないのだ。 この時点で、主人公と敵役は最も似ているが、この価値観の対立が彼らの決定的な違いを露呈している。 この映画のテーマと真実は、観客にいち早く明らかにされる。

映画の終わりは最も重要な要素であると言われるとき、本当に意味するのはクライマックスである。 それは映画の同心円状の点であり、ここからすべてが前方および後方に放射されるのである。 クライマックスは、主人公と観客のカタルシスに引き継がれる。

「アンチクライマックス」は、クライマックスに関する期待が満たされず、クライマックスが単に起こらない場合に起こる。

最後のひねり ^

物語が明らかに終わる代わりに、最後の最後でまったく予想外の展開になることがある。

最後のどんでん返しの典型的な例は、死んだはずの怪物が死んでいなかったというものです…

逆転 ^

第二幕の終わりと第三幕で出来事が解決に向かって最高潮に達し始めると、転換点が逆転となる。 つまり、プロットポイント2、クライマックス、最後のどんでん返しで、プロットが突然その反対になり、主人公が感情的なジェットコースターに乗ることになるのです。 アリストテレスはこの転換点の極端なケースをペリペティアと呼んだ。

Further Reading

Field, Syd: Screenplay: 脚本家の基礎知識。 2005.